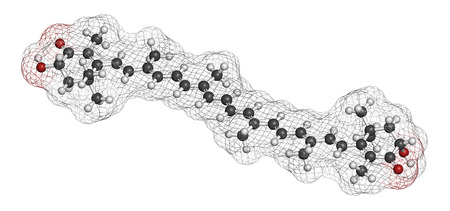

Haematococcus pluvialis – Astaxanthin

Gebräuchliche Namen: Astaxanthin, Astaxantina, Astaxanthine, Ovoester, Mikroalge, Mikroalgen, Microalgae, Microalgue, Micro-algue, Haematococcus pluvialis (wissenschaftliche Bezeichnung)

Lateinischer Name: Haematococcus pluvialis (syn. Volvox lacustris, Sphaerella pluvialis, S. lacustris)

Herkunft: Afrika, Asien, Australien, Europa, Südamerika, Nordamerika

Kurzvorstellung

Für die Kultivierung von Haematococcus pluvialis empfiehlt sich die Schaffung optimaler Bedingungen unter moderatem Stress (etwa Bestrahlung, geringerer Nährstoffkonzentration, erhöhter Temperatur). Bei Einsatz eines kohlenstoffhaltigen Mediums kann der Organismus im Dunkeln kultiviert werden. Andernfalls empfiehlt sich ein bestimmter Strahlenbereich in regelmäßigen Zyklen. Ausreichende Stickstoff- und Phosphormengen – idealerweise Natriumnitrat – im Medium sind entscheidend. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 6 und 8 (höchste Astaxanthingewinnung), das stärkste Algenwachstum wurde bei pH 7 festgestellt. Die beste Temperatur für Algenwachstum und Pigmentproduktion liegt bei rund 25 °C.

Ausführliche Beschreibung

Natürlicher Farbstoff mit beeindruckender antioxidativer Wirkung.

Botanische Informationen

Der Lebenszyklus der Alge ist äußerst komplex. Die Zellen der Haematococcus-Alge können sich im Laufe ihres Lebens in mehrere unterschiedliche morphologische Stadien verwandeln. Meist entstehen bewegliche Zoosporen oder zweigeißelige Formen. Andere Entwicklungsstadien zeichnen sich durch eine dicke Zellwand aus. Die Farbe der Algen variiert von grünlich bis rot, abhängig von der gespeicherten Menge an Astaxanthin-Pigment. Die Alge kann sich dabei in widerstandsfähige Zysten umwandeln, die extremen Bedingungen wie Trockenheit oder Frost standhalten.

Herkunft und Verbreitung

Haematococcus pluvialis ist weltweit im Süßwasser verbreitet, insbesondere in flachen Gewässern wie Pfützen, kleinen Becken auf Fahrbahnen, Betonflächen, Straßengräben, Steinvertiefungen, Feuchtgebieten, Siedlungsbereichen oder auf Tierhabitaten in wärmeren Regionen. Sie kann aber auch in Übergangszonen zwischen Süß- und Salzwasser, etwa auf Felsen an Meeresküsten, vorkommen. Der gesamte Gattungsbereich von Haematococcus zeigt besondere Empfindlichkeit gegenüber wachstumshemmenden Stoffen, die durch konkurrierende Algen gebildet werden.

Verwendung / Dosierung

Astaxanthin kommt vor allem in der Industrie vielfach zum Einsatz, etwa als Quelle für natürliche Farbstoffe in der Nahrungsmittelbranche. In der Aquakultur wird es eingesetzt, um das Fleisch von Lachsen und Forellen attraktiver zu färben, ebenso bei der Aufzucht von Garnelen oder Krabben sowie zur Wachstumsförderung bei Zierfischen. In der Geflügelzucht wird Astaxanthin ebenfalls zum Färben verwendet. Seit 2009 zählt es laut FDA zu den sieben in der US-amerikanischen Tierproduktion zugelassenen Farbstoffen.

Als sekundäres Carotinoid wurde Astaxanthin in zahlreichen Studien wegen seiner antioxidativen Eigenschaften untersucht (Pulz & Gross 2004; Spolaore et al. 2006). Es ist belegt, dass Astaxanthin Zellkerne vor den schädlichen Auswirkungen von UV-Strahlung schützen kann und auch als Speicherstoff wirkt, um Zellstrukturen auf unterschiedliche Weise zu schützen (Collins et al. 2011; Han et al. 2012).

Tiermodelle zeigen, dass Astaxanthin mitochondriale Entzündungsschäden, die mit Alterungsprozessen in Zusammenhang stehen, reduziert. Dabei nimmt das Volumen der mitochondrialen Kompartimente zu und es wird mehr energieeffizientes ATP gebildet. Seine antioxidative Wirkung basiert vermutlich auf der Stabilisierung der Zellmembran durch Hemmung der Lipidperoxidation. Auf molekularer Ebene senkt Astaxanthin die Bildung von entzündungsförderndem Stickstoffoxid und hemmt spezifische Caspasen, die für den Ablauf des programmierten Zelltods (Apoptose) wichtig sind.

Laut epidemiologischen Studien hat antioxidativ wirkendes Astaxanthin großes Potenzial, entzündungshemmend bei gastrischen Beschwerden – zum Beispiel durch das Bakterium Helicobacter pylori – zu wirken. Beschädigtes Gewebe produziert reaktive Sauerstoffspezies und andere Mediatoren, die abgefangen werden sollten. Die Supplementierung von Astaxanthin erwies sich in solchen Fällen als vorteilhaft: Die Immunantwort von T-Lymphozyten im Magengewebe wurde erhöht und das Wachstum von H. pylori gehemmt, wodurch der heilende Effekt auf die Magenschleimhaut gesteigert wird. Auch zur Prävention von Magenentzündungen kann die Einnahme von Astaxanthin beitragen.

Astaxanthin zeigte zudem präventive Effekte gegen das Fortschreiten und die Entstehung von Morbus Parkinson und ähnlichen neurodegenerativen Erkrankungen, vermutlich, indem es die Zellmembran stabilisiert, für Ionen-Homöostase sorgt und den programmierten Zelltod hemmt. Im Gehirngewebe fördert Astaxanthin über die Expression von Transkriptionsfaktoren und Wachstumsfaktoren die Nervenfunktion und Zellneubildung.

Eine immunmodulierende Aktivität wurde nach Verabreichung festgestellt: Astaxanthin stimuliert die Vermehrung und Wirkung spezifischer Immunzellen, fördert die Bildung von Antikörpern und zeigte in Tiermodellen eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von Fibrosarkomtumoren durch Beeinflussung zytotoxischer T-Lymphozyten. Zusätzlich wirkt sich Astaxanthin positiv auf die Blutbildung und den Lipidstoffwechsel aus.

Astaxanthin reduziert direkt die Konzentration von plasmatischen Lipiden vermutlich über eine Modulation der Genexpression im Leberstoffwechsel. So unterstützt Astaxanthin die Prävention von Arteriosklerose. Studien zeigen, dass die 12-wöchige Einnahme von Astaxanthin Triglyzeride senkt und HDL („gutes Cholesterin“) bei Patienten mit Hyperlipidämie erhöht. Andere Untersuchungen bestätigen, dass eine Kombination aus Astaxanthin, Folsäure und rotem Reismehl über vier Wochen zu einer Reduktion von Gesamtcholesterin, LDL („schlechtes Cholesterin“) und Triglyzeriden um 20–26% und einer Erhöhung des HDL-Cholesterins um 5% führt. Die empfohlene Tagesdosis variiert je nach Quelle, wirksame Mengen liegen meist zwischen 4 und 20 mg/kg Körpergewicht beziehungsweise 4–100 mg täglich, bei schweren Indikationen wurden höhere Dosen genannt.

Durch die Wirkung auf Stickstoffoxid wurde die Bildung des entzündungshemmenden Enzyms Hsp32 gesteigert, was einen schützenden Effekt gegen zerebrale Ischämie (Schlaganfall) nahelegt. Verschiedene Studien zeigen, dass eine höhere Aufnahme der Hauptkarotinoide (Lycopin, Carotin, Lutein, Zeaxanthin und Astaxanthin) mit einem geringeren Risiko für Schlaganfälle und andere kardiovaskuläre Komplikationen einhergeht. Obwohl der exakte Wirkmechanismus noch nicht vollständig geklärt ist, gilt Astaxanthin allgemein als vielversprechend in der Prävention von Schlaganfällen und Reduktion der Mortalität durch Schlaganfall. Tierexperimentelle Daten stützen Astaxanthin als möglichen präventiven und therapeutischen Ansatz bei kardiovaskulären Erkrankungen.

Eine Pilotstudie zeigte, dass die Kombination aus Astaxanthin, Lutein, Vitamin E, Vitamin C und Zink, die zwölf Monate lang regelmäßig eingenommen wurde, zur Linderung von Sehproblemen im Zentrum des Auges beitragen kann – speziell bei Parametern der altersbedingten Makuladegeneration, von der viele Senioren betroffen sind.

Astaxanthin in Verbindung mit bestimmten Flavonoiden und Vitamin D3 soll nach acht Wochen Einnahme Symptome der Menopause wie Gelenkschmerzen, Stimmungsschwankungen und Hitzewallungen lindern. Ein weiteres Präparat mit hohem Astaxanthingehalt (in Kombination mit Vitamin A und E), das drei Mal täglich über acht Wochen eingenommen wurde, verbesserte das subjektive Befinden bei rheumatoider Arthritis bei Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Verlaufsformen.

Die Wirksamkeit von Astaxanthin wird weiterhin in diversen Indikationen untersucht. Besonders interessant sind Daten zum Verbesserung der Hautelastizität bei Frauen um 40, bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit, Parkinson, während der Rehabilitation nach Schlaganfall, als UV-Schutz und als Schutz gegen bestimmte Krebsarten.

Wirkstoffe

Während in anderen Kräuterbeschreibungen die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe betrachtet wird, widmet sich dieser Artikel gezielt dem hochwirksamen Inhaltsstoff Astaxanthin.

Traditionelle Dosierung

Die empfohlene Dosierung richtet sich je nach Alter, Indikation, Beschwerden und Datenquelle. Einige Autoren nennen für eine ausreichende antioxidative Wirkung eine Spanne von 4–100 mg täglich. Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln empfehlen typischerweise 4–20 mg Astaxanthin pro Tag. In lebensbedrohlichen oder schweren Fällen wurde auch über eine Anwendung von bis zu 1 g/kg Körpergewicht berichtet.